Oswaldo Martín del Campo, libretista de Tríptico mexicano—“No me obsesiona ser fiel a hechos históricos, ya que no soy historiador ni escribo biografías”

Del 7 al 30 de agosto de 2025, el Primer Festival de Ópera de la Ciudad de México llegará a escenarios del Centro Cultural del Bosque, el Centro Cultural Ollin Yoliztli y el Centro Cultural Acatlán, consolidando a la Zona Metropolitana del Valle de México como un crisol de innovación lírica.

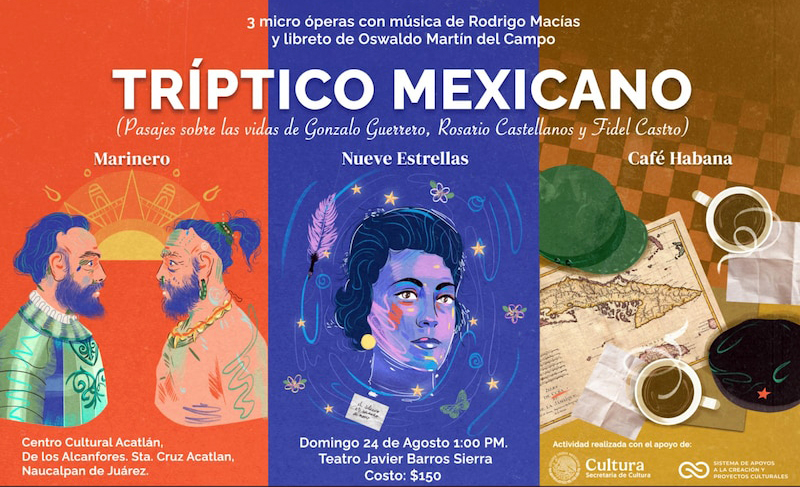

Uno de sus atractivos principales será el estreno mundial del Tríptico mexicano, tres micro óperas —Café Habana, Marinero y Nueve estrellas— con música del maestro Rodrigo Macías y libretos de Oswaldo Martín del Campo, director escénico, gestor y presidente del Offenbach Operetta Studio, asociación civil que impulsa este festival con una visión fresca y comunitaria.

En esta conversación exclusiva para los lectores de Pro Ópera, Martín del Campo comparte los desafíos personales de su proceso creativo y las pautas colaborativas que sostuvo con el compositor (ver entrevista anexa), no solo para ofrecerle las palabras que hicieran cantar a los personajes a través de su música, sino de hecho para dar vida lírica a una triada de óperas contemporáneas, en las que cobran voz tres figuras históricas ligadas a México.

La programación del festival, bajo el crédito de propulsión y entusiasmo principal de la soprano Martha Llamas —directora fundadora del Offenbach Operetta Studio—, será un mosaico imperdible para los amantes del género, que combinará ópera cinema (formato de cine mudo con música en vivo), repertorio clásico y estrenos, además de una vertiente académica. (Ver NOTA, al calce.)

Oswaldo Martín del Campo: “Mi desafío fue que no se quedara todo en emociones, sino que hubiera conflicto”

Oswaldo, ¿cómo fue el diálogo con Rodrigo Macías para dar vida al Tríptico mexicano? ¿Qué se pidieron mutuamente para que las micro óperas tuvieran un equilibrio entre libreto y música, y cómo encontraron los puntos narrativos, dramáticos o emocionales que querían destacar?

El diálogo con Rodrigo Macías, en la mayoría de las ocasiones, tuvo más parlamentos de su parte, como suele ser entre compositor y libretista; de hecho, las ideas detonadoras de las tres obras fueron suyas. Yo jamás había pensado en escribir libretos para ópera (como tampoco planeé dirigir escena). Aunque ya había hecho ejercicios de dramaturgia, no los concebí para musicalizarse.

Rodrigo me pidió por primera vez un libreto hace diez años, sobre Guillermo González Camarena. Desde entonces, manifestó su deseo de crear óperas cortas para las exigencias del público actual, que no está acostumbrado a largos tiempos de atención. Me atrajo la idea por experimentar en el teatro y por el desafío de encontrar drama en pocos minutos con un solo personaje. Me entrevisté con la familia de González Camarena y escribí dos libretos: uno donde Guillermo trabajaba en su taller y otro en el que hallaba piezas para su invento (la televisión a color) en Tepito.

A Rodrigo le gustó este último y luego me pidió un libreto sobre Fidel Castro en el Café La Habana de Ciudad de México. Lo escribí. Después vino la idea de Gonzalo Guerrero. Lo escribí. Meses después, me pidió que el libreto de Guerrero fuera una gran ópera, con muchos solistas, coro y de largo aliento. Comencé a escribirlo y lo discutimos. Al paso de las semanas el compositor volvió a la idea la micro ópera. Volví a escribir.

Más tarde, surgió la idea de la ópera sobre Rosario Castellanos, mucho antes de imaginar que 2025 sería el año del estreno y el centenario de su nacimiento. Con temor, pero con gran admiración, escribí y terminé ese libreto. Todos los libretos los revisamos juntos, y Rodrigo me pedía muchos cambios. En un par de años, tenía cuatro libretos terminados, pero Macías solo tenía unas frases musicales para Marinero.

Los años pasaron y pensé que los textos jamás tendrían música. Rodrigo ama la ópera y eligió temas con gran carga emocional en los personajes. Me hizo saber lo que quería destacar y mi desafío fue que no se quedara todo en emociones, sino que hubiera conflicto. Me exigí seguir métricas en los versos para facilitar la composición.

Desde el punto de vista dramático, ¿qué se puede (o debe) contar en apenas unos cuantos minutos, para lograr una micro ópera? ¿Cómo lograste condensar ángulos o prismas de personajes tan complejos como Rosario Castellanos, Gonzalo Guerrero y Fidel Castro en un formato tan breve?

El punto de vista dramático era lo que más me intimidaba, no solo por la corta duración, sino por la presencia de un solo personaje en escena, una sola voz que debía mostrar un choque de fuerzas, un solo rol que dialogara con algo para conservar las características mínimas de un texto dramático y evitar que se volviera una letanía insoportable con el resumen didáctico de una vida.

Por suerte, no era mi primera vez con el monólogo. En mi juventud, representé decenas de veces un texto de González Caballero para un solo personaje, una comedia de unos 30 minutos. Para llenar un espacio temporal aceptable, el director de aquel proyecto lo combinó con un monólogo de Dario Fo, para actriz, de crudeza brutal. La dupla la representamos por años, lo que me dio tiempo para analizar qué hace eficaz a un unipersonal.

¿Cómo condensé la complejidad? No quise abarcar todos los ángulos de estos personajes en unos minutos, pues eso me habría llevado a atiborrar de explicaciones los versos. Pensé en fotografías: los textos capturarían un instante en la vida de los personajes, y lo que el marco del papel revelado alcanzara a enmarcar sería suficiente. No busqué deslumbrar ni encontrar el hilo negro; así, el conflicto de Fidel es solo el retraso de Ernesto Guevara; el de Gonzalo, matar el tiempo antes de la batalla contra los españoles; y el de Rosario Castellanos, el segundo entre el adiós a la vida y morir. De hecho, en los libretos, los personajes no se llaman Fidel Castro o Gonzalo Guerrero, sino “un estudiante”, “un guerrero maya” y “una escritora”. Lo hice así porque escribí ficción, no me obsesiona ser fiel a hechos históricos, ya que no soy historiador ni escribo biografías. Quienes creen que las obras literarias sobre personajes reales deben ser históricamente fieles hasta la náusea no entienden qué es la literatura.

En la historia de la ópera, los libretistas célebres son pocos, y muchos libretos se sostienen solo por la música o el canto de la obra a la que pertenecen. ¿Cómo enfrentaste el desafío de debutar como libretista en el Tríptico mexicano, y qué estrategias usaste para que tus textos se sostengan junto con la música y el canto?

Tienes razón: los libretistas en la ópera no gozan de la celebridad del compositor, y la música suele superar al texto. Lo comprendo. Para ser honesto, no me entusiasmé cuando Rodrigo me pidió los libretos; él era el entusiasta. Los textos esperaron mucho tiempo para ser musicalizados, y parecería que yo era el emocionado, pues sacaba libretos uno tras otro, mientras leía libros sobre los temas que Macías deseaba para sus óperas. Pasaban los años y, cada vez que me pedía un libreto, me sentía menos motivado.

¿Por qué los escribí? Como responden los niños: porque sí. Me los pedía un amigo, alguien que en su momento me dio trabajo. Rodrigo creía que yo podía escribir algo valioso, y eso me bastaba. Nuestra amistad, de casi 30 años, ha pasado por varias pruebas, como todo vínculo que vale la pena. Y aquí estamos.

Aunque los libretistas no son célebres, siempre pienso en la relación de Verdi con Francesco Maria Piave. En los 90, vi en Canal Once una serie sobre Verdi que mostraba su vínculo con Piave. Años después, leí la biografía de Verdi de Charles Osborne, con fragmentos de su correspondencia con Piave, divertida e insoportable a la vez. Esas imágenes me inspiraron a valorar la importancia de la colaboración entre libretista y compositor, donde ambos buscan calidad. No quise escribir libretos malos. A muchos les parecerán malos, pero me esforcé porque no lo fueran. Iniciado el siglo XXI, escribí en métrica octosilábica y endecasílaba, con buenos encabalgamientos, evité sonsonetes y versos ripios. El libretista aporta algo de música y ritmo al texto.

¿Por qué te atrajeron Fidel Castro, Rosario Castellanos y Gonzalo Guerrero como figuras para esta triada de estampas? ¿Qué aspectos de sus vidas o personalidades viste como ideales para la escena lírica, y cómo evitaste que se convirtieran en curiosidades dignas de viñeta (como ahora la polémica de retirar los monumentos de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara de una plaza de la alcaldía Cuauhtémoc, por acusaciones de misoginia, homofobia, tiranía y más)? Como libretista de Café Habana, ¿qué podrías decirme sobre esta controversia en una sociedad efervescente y proclive a la relectura de pasajes y protagonistas del pasado, como la nuestra, y de la cual tu enfoque para retratar a Castro en la ópera es otra muestra?

Soy franco: las ideas de los protagonistas fueron de Rodrigo, el crédito es suyo. Jamás habría pensado en Castro para una ópera: no por odio, sino porque me parecía aburridísimo. En la preparatoria, un maestro de matemáticas (sí, de matemáticas) nos obligaba a escuchar los discursos de Fidel en La Habana, y yo me quería arrancar los ojos del aburrimiento. Para mí, Fidel no era héroe ni villano, solo un tipo tedioso. Pero, con una postura dialéctica, si al compositor le interesaba, busqué las luces del personaje, pues la obra es para el público y no para mí. La imagen que eligió Rodrigo es interesante: Fidel joven, antes de la revolución, en el Café La Habana de Ciudad de México, un lugar que frecuenté muchos años y que aprecio. A ese Castro jovencillo no se le puede catalogar aún como héroe o antagonista.

De Gonzalo Guerrero no había oído hasta que Rodrigo me pidió el libreto y me regaló una biografía aburridísima de aquel marinero español. Pero, al hablar con otros, noté que les parecía un personaje fascinante, y eso me convenció. A Rosario claro que la conocía, la admiraba mucho como poeta, tengo en mi memoria varios de sus versos, la cito en varias conversaciones, era y es un referente de alta escritura para mí. Sí, tuve mucho miedo. Me temblaba la mano al escribir versos para darle voz a una gigantesca escritora de versos. Pensé que sería tomado como una osadía por ser un autor marginal o inexistente que se atreve a ponerle voz a un referente de las letras mexicanas, pero, como decía una gran amiga: si haces lo que a la gente le molesta, van a hablar mal de ti; y si haces lo que la gente quiere, también van a hablar mal de ti. Así que escribí el texto, el más extenso de la triada, con mucho cuidado y sí, creo que ese sí lo hice con mucho entusiasmo y cariño.

¿Sobre las figuras retiradas de Fidel y el Che? Ojalá te pudiera decir que me parece mal o patético, pero ni eso. Me parece ridículo. Me da pena ajena. La sociedad está polarizada y veo a muchos azotándose por eso, pero la democracia es polarización; si no es polarización, ¿de dónde eliges? Reitero, si no hay elementos contrarios, ¿cómo construyes pensamiento?, ¿cómo puede haber dialéctica sin contrarios? Actualmente la vida política está devorada por el espectáculo, lo que vende es el talk show; todos se agarran a sombrerazos y a mentadas en los medios y en las redes. Vivimos ahogados en el universo de la señorita Laura. En un bando juran defender la cultura y en otro aseguran dar la batalla cultural, pero, y ahí están los hechos, en ningún bando hay cultura, hay ocurrencias y vulgaridad.

Se habla de cultura para tratar de dar una validación intelectual a cada movimiento, pero ninguna postura está sostenida por verdaderos artistas o intelectuales, nadie tiene soporte intelectual, solo mediático, y los medios están desbordados de bilis y chabacanería. ¿Por qué removieron las esculturas? ¿Por postura ideológica? Para nada, las removieron por show, por espectáculo, para dar la nota, como si al quitar esas figuras se borrara la historia. Se les acusa de sanguinarios y homofóbicos, no me negarás que vivimos rodeados de líderes mediáticos, locales y hasta mundiales que son sanguinarios y homofóbicos y que dicen tener ideas contrarias a los representados en las esculturas removidas. Bueno, mañana quizá remuevan las esculturas de Pancho Villa de todo el país y el metro División del Norte pase a llamarse Glorieta del Bienestar o de la Libertad. No lo sé.

Vivimos rodeados de santos: los alcaldes, los empresarios, los gobernadores, los líderes mundiales, óyelos, todos son de una santidad impecable, soportan todo tormento y tortura, son de una blanca candidez inmaculada, nunca mienten, nunca traicionan, nunca roban, nunca fallan. Son tiempos gloriosos, ¿cuándo habíamos vivido rodeados de tanto santo? Santos que, además, ¡siempre tienen la razón!

Y en ese marco aparece este Fidel operístico, un Fidel joven, brillante estudiante, que se va a lanzar a las balas, a esquivarlas, las balas que revientan cráneos, no va a esquivar las palabras que hieren egos. ¿Es un personaje del que vale la pena hacer una ópera? Sí. No para volverlo héroe o tirano, eso lo decide el público; nuestra obra solo es una fotografía, una instantánea, no un panfleto.

El Primer Festival de Ópera de la Ciudad de México combinará ópera-cinema, repertorio clásico y estrenos mundiales, además de una vertiente académica. ¿De dónde nace la idea de un proyecto tan integral, de qué manera lograste vincular a todas las instancias participantes, y cómo crees que posicionará a la CDMX como un polo lírico, impactado precisamente por este festival?

Te comenté en la respuesta anterior que el crédito de los personajes de las óperas es de Rodrigo Macías y en el caso del festival el principal crédito es de Martha Llamas. La idea surge de un grupo de entusiastas que aman la ópera y las artes, pero son las brutales horas y horas de trabajo de Martha Llamas las que han dado vida y realidad a las ideas. Así que yo no lo logré, lo logró ella; otros organizadores y yo solo hemos colaborado. Muchos aportamos propuestas para el festival, que se ha gestado desde el año pasado, pero es Martha quien un día llega con nosotros y nos dice que ya hay un calendario, que ya hay espacios de presentación, colaboraciones, agenda, acuerdos, fechas confirmadas, planeación de gastos y hasta imagen gráfica. Martha Llamas merece un gran crédito y visibilización por su labor. Junto con ella hacen un gran trabajo Denisse Ugalde e Irma Cavia.

Además, el festival se vería muy limitado si no existiera gente que sabe hacer alianzas y colaborar, en nuestro caso estos créditos los tienen Enrique Patrón de Rueda, quien ama la enseñanza vocal e hizo todo para confirmar su participación, y la Sociedad Artística Sinaloense a través de Leonor Quijada, quien en cuanto vio los avances y la organización aprovechó para dar su apoyo. Porque has de saber que a veces tocamos puertas y llevamos toda la propuesta armada a algunas instancias que ya solo tienen que dar el sí para obtener proyección y unirse a los beneficios colaborativos y, por razones que nos parecen incomprensibles, dicen que no.

Por el contrario, hemos recibido un gran apoyo de la Coordinación Nacional de Teatro del INBA, de la Escuela de Danza del Centro Cultural Ollin Yoliztli y del Centro Cultural de la FES Acatlán. Luego nos preguntan por qué seleccionamos espacios que a algunos les parecen lejanos, lo cual es relativo (¿lejanos para quién y de dónde?), y yo les respondería que nos aliamos con quienes tienen la voluntad de hacer las cosas en lugar de poner trabas.

No sé si el festival posicionará a la CDMX como un polo lírico, creo que ya lo es, dado que aquí está Ópera de Bellas Artes; lo que espero es que sí sea un espacio en el verano en el que exista la oferta y la posibilidad de ver más de un título operístico de calidad en una misma zona y en un mismo periodo de tiempo y que, por lo tanto, se convierta en una época de fiesta y celebración para la ciudad. Confío en que el trabajo de Martha y de todos los involucrados despierte a otras instancias para colaborar en el futuro. Y si es el primer y último festival, pues mayor razón para asistir a sus funciones y aprovecharlo.

NOTA:

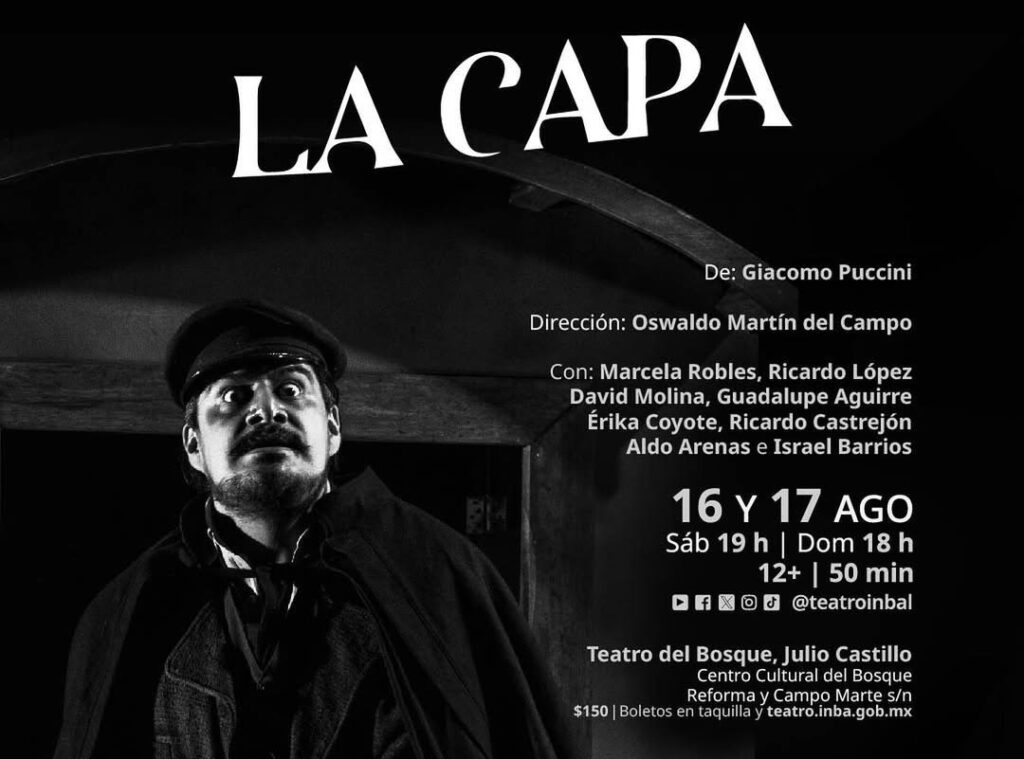

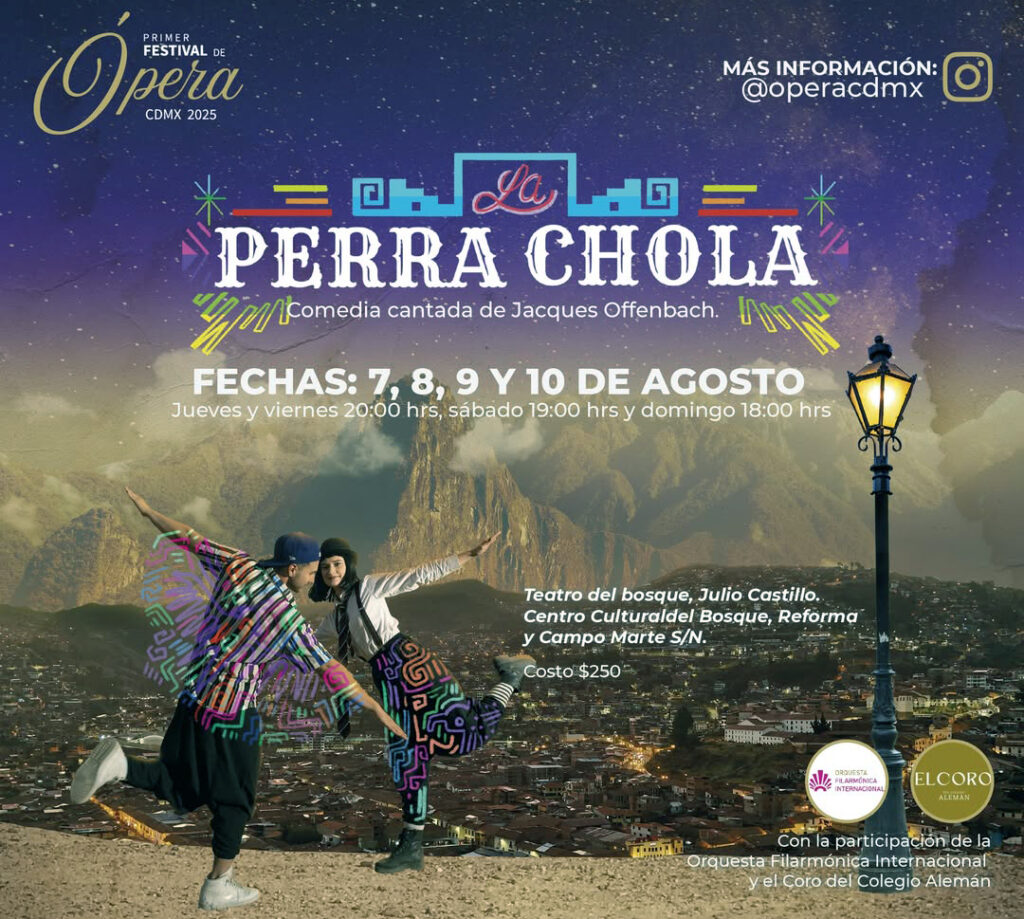

La Perra Chola (La Périchole) de Jacques Offenbach (del 7 al 10 de agosto, Teatro del Bosque Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque); La capa (Il tabarro) de Giacomo Puccini (16 y 17de agosto, Teatro del Bosque Julio Castillo); Gianni Schicchi y Sor Angélica (Suor Angelica) también de Puccini, en función doble interpretada por talentos en formación (30 de agosto, Sala Hermilo Novelo del Centro Cultural Ollin Yoliztli); y Tríptico mexicano (24 de agosto, Teatro Javier Barros Sierra del Centro Cultural Acatlán).

La oferta incluirá un programa académico (del 18 al 31 agosto en el Centro Cultural Ollin Yoliztli), con talleres y conferencias liderados por figuras como Enrique Patrón de Rueda, en abono de la formación de cantantes, el diálogo con la comunidad y el intento de romper la percepción elitista de la ópera.