Eduardo Lizalde y la ópera

Eduardo Lizalde, poeta, melómano, cronista de ópera, comentarista de música grabada y de intérpretes vocales © Abril Cabrera / Secretaría de Cultura

Me refirió Eduardo Lizalde que, muy jóvenes aún, él y su futuro compañero de aventura poeticista, Enrique González Rojo-Arthur, se encontraban escuchando música de Brahms en casa del abuelo de éste, Enrique González Martínez. El venerable poeta les pidió que bajaran a saludar y conocer a Pablo Neruda, que había llegado a México, entre otros asuntos, a visitarlo. Ellos contestaron, desde su melomanía y arrogancia, que estaban escuchando la 4ª Sinfonía de Brahms, y que no deseaban ser interrumpidos. No bajaron a saludar a Neruda.

Con los años, a Eduardo se le fue la arrogancia y conservó para siempre la melomanía. Debo haberlo conocido a comienzos de 1982, cuando estaba casado con Andrea Huerta, hermana de David, quien sabía muy bien de mi amor por la música y nos presentó. Fuimos a su casa David, mi amigo Luis Muñiz y yo. Quiso deslumbrarnos con su colección de música grabada y lo logró. Había de todo allí, aunque la casa parecía tomada por toda la ópera que se había grabado.

En esa biblioteca de Babel había grabaciones imposibles. Mi amigo Luis le preguntó, desafiante, si tenía la legendaria pelea de box entre Sugar Ray Leonard y Tommy Hearns, “la cobra de Detroit”. Para sorpresa nuestra, la tenía. Y yo le preguntaba por grabaciones de Titta Ruffo, Beniamino Gigli, Aureliano Pertile… tenía todo eso y mucho más. Era la más grande videoteca y fonoteca particular de música clásica que había visto en mi vida.

Confiesa el mismo Eduardo, en el prólogo a su libro de crónicas, que su afición a la música de ópera grabada fue herencia de su padre, Juan Ignacio, quien, en las décadas de 1930 y 1940, ya poseía una impresionante discoteca de 78 rpm, que compartía con sus hijos Eduardo y Enrique. Eduardo se encargó de multiplicar los denarios recibidos de su padre. Su admiración por los grandes cantantes de ópera de la primera mitad del siglo XX, por esos “monstruos”, como él los llamaba, era ilimitada, y constituían la base de su discoteca. Los envidiaba sinceramente. Tenía una espléndida voz de barítono y había estudiado música y canto en la Escuela Superior de Música. Si se lo elogiaba por su poesía, él lo lamentaba. Magro consuelo: había querido ser cantante.

Además de ser uno de los más grandes poetas de México, Eduardo Lizalde fue uno de sus más inteligentes y cultos cronistas de ópera. Por más de dos décadas escribió, casi siempre con el seudónimo de Enésimo Nemo (homenaje a Gutiérrez Nájera, quien lo usó primero), notas y artículos en periódicos, revistas y suplementos culturales como “La letra y la imagen” del periódico El Universal, “Semanario” de Novedades, Reforma, Ópera Magazine, Biblioteca México y El Nacional. Tuve el honor de ser invitado por él a escribir ocasionalmente en Novedades y en Biblioteca México.

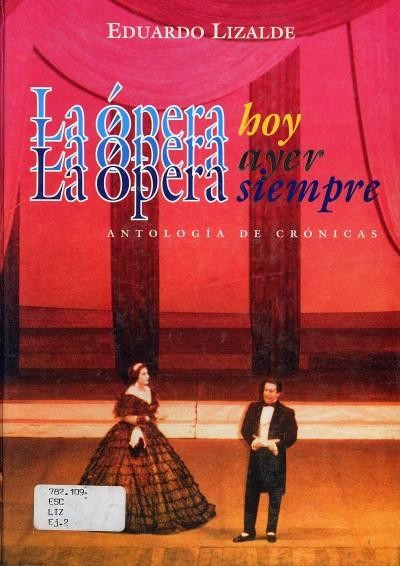

La mayor parte de sus artículos fueron recopilados en la antología de crónicas La ópera hoy, la ópera ayer, la ópera siempre (México, Escenología-Conaculta, 2003), un volumen de 543 páginas. Edgar Ceballos, investigador de las artes escénicas de México y director de Escenología, estuvo a cargo de la edición. Entre 1989 y 1990, por muy poco tiempo, fue director ejecutivo de la Ópera de Bellas Artes, mientras Arturo Diemecke era el director musical.

La mayor parte de sus artículos fueron recopilados en la antología de crónicas La ópera hoy, la ópera ayer, la ópera siempre (México, Escenología-Conaculta, 2003), un volumen de 543 páginas. Edgar Ceballos, investigador de las artes escénicas de México y director de Escenología, estuvo a cargo de la edición. Entre 1989 y 1990, por muy poco tiempo, fue director ejecutivo de la Ópera de Bellas Artes, mientras Arturo Diemecke era el director musical.

No menos abundantes fueron sus participaciones en la radio y la televisión. En Radio Universidad mantuvo, durante años, con su gran voz baritonal, el muy escuchado programa “Historia de la música vocal”; título inadecuado, pues Lizalde no historiaba propiamente la música vocal —que habría supuesto exponer la evolución y desarrollo de la música escrita para la voz, desde el canto gregoriano hasta las más modernas formas del pop y el rock—, sino que transmitía muestras del canto operístico de su preferencia, desde Enrico Caruso y Luisa Tetrazzini hasta los entonces contemporáneos Luciano Pavarotti, José Carreras y Plácido Domingo. El programa consistía, más bien, en una inagotable antología del canto operístico grabado, desde la época de los rodillos de cera hasta la de los discos digitales. Y digo inagotable, porque luego lo continuó, sin término, en la radio Opus 94. Y vaya que el programa era apasionante.

En el Canal 22 de televisión, como anota Manuel Yrízar en el prólogo del libro, Eduardo registró 225 programas bajo el título de “Cien años de ópera en México”, serie producida por el mismo Yrízar. Son documentos audiovisuales que el Canal debería conservar como un tesoro y volverlos a exhibir. En los últimos tiempos, Lizalde mantuvo el programa “Operomanía” junto a otro gran “operario”: el venerable Ernesto de la Peña.

El libro es sumamente ameno, erudito y casi siempre muy bien escrito. Está dividido en tres partes: “Memorias”, “Rescates” y “Redescubrimientos”. Son subtítulos tan parecidos entre ellos, que no ofrecen contrastes significativos.

Las “Memorias” constituyen una larga crónica de impresiones sobre divos y divas de la ópera, escuchados en vivo o en grabaciones, crónica sazonada con una información asombrosa. Hay aquí artículos de factura extraordinaria, como el dedicado a James Joyce y la ópera, de una erudición apabullante y notable escritura.

Los “Rescates” son propiamente crónicas, comentarios críticos de óperas que se presentaron en México (todas en Bellas Artes), precedidas por largas consideraciones en torno a versiones modélicas de dichas óperas, grabadas en video o en disco. Aquí el interés por los cantantes triunfadores de México es notorio: Irma González, Oralia Domínguez, Francisco Araiza, Ramón Vargas… Destacaba los nombres que en aquellos años (los 90) hicieron época en los teatros mexicanos: Lourdes Ambriz, Encarnación Vázquez, Ana Caridad Acosta, Jesús Suaste, Fernando de la Mora… Estos cantantes encontraron en Lizalde a su cronista y crítico.

Los “Redescubrimientos” son una serie de artículos que, por su intención y estilo, no se distinguen significativamente de los que constan en las “Memorias”. Quizá Eduardo dividió así el libro para que no se notara la desproporción entre los ingentes artículos sobre ópera grabada y las más bien reducidas crónicas (comparativamente) de óperas en vivo.

La admiración que Eduardo profesaba por sus cantantes favoritos —Enrico Caruso, Titta Ruffo, Giovanni Martinelli, Beniamino Gigli, Boris Christoff, Ezio Pinza, Jussi Björling, Cesare Siepi, Franco Corelli— le condujo también a cometer, a mi juicio, errores de orientación de su trabajo, que siempre he deplorado:

1. Dedicarlo, en su mayor parte, a la música grabada, en desmedro del propiamente testimonial de la ópera en vivo. Cada artículo parecía ser un homenaje a la música grabada de esos “monstruos”. De ahí la desproporción cuantitativa entre los dos tipos de comentarios. Aunque diré, para su descargo, que, si la tecnología había puesto en sus manos tantos y tales avances en el registro de la música, justo era que él les dedicara también tantas y tales apreciaciones críticas.

2. Rendir excesivo culto al intérprete vocal. Por atenderlo, Eduardo relegó a un segundo plano las consideraciones sobre las óperas mismas. Es poco lo que reflexionó sobre ellas. Nos informaba de sus grabaciones, más que de su música y de sus textos y contextos. El cronista quizá suponía en su lector conocimientos previos sobre las óperas en sí, pero no hay que olvidar que podía hacer su propia lectura de una ópera. O quizá, sencillamente, no le interesaba hacerlo, guiado por su pasión por el intérprete vocal.

3. Eduardo pocas veces le concedió al director musical la importancia que merecía. Como la voz era para él lo más importante, la dirección concertadora sólo desempeñaba, en sus artículos y, en términos generales, el rol de acompañante de la voz, cuando, lo sabemos, el director musical es el representante del compositor en la Tierra.

4. A la hora de emitir opiniones sobre las calidades artísticas de los cantantes, se dejaba llevar, a mi juicio, por ciertas supersticiones, como la amplitud y el volumen de la voz en lugar de la calidad del canto. De ahí, por ejemplo, su admiración por el voluminoso y estentóreo Mario del Mónaco y su desdén por el más grande tenor verdiano del siglo, Carlo Bergonzi, o por el más elegante de los tenores belcantistas, Alfredo Kraus, cuyo timbre “capretino” deploraba.

Todo momento de la ópera tiene el cronista y el crítico que le corresponde. A Eduardo Lizalde le tocó en suerte vivir la época de las grabaciones, de la carrera tecnológica por lograr el mejor registro posible de la música, y a esta actividad dedicó la mayor parte de su actividad como cronista. Utilizó, con su imponente voz y personalidad, la radio y la televisión para difundir, como un misionero, la música de esos “monstruos” que admiraba y que el público desconocía. No sé de rankings, ignoro si se medía o no la audición de sus programas, pero, así como las ondas hertzianas estaban en el aire, también lo estaba la gran popularidad de sus programas.

En suma, tanto los artículos reunidos en su libro como sus programas radiales y televisivos lo sitúan, con justicia y con honores, en la ilustre tradición de cronistas de la ópera de México, de la que forma parte Manuel Gutiérrez Nájera. La obra crítica de Lizalde llena toda una época de la ópera mexicana. Compartió generosamente en sus escritos y programas la ingente música grabada que poseía y cumplió, con ello, un papel de difusor pocas veces visto (y oído) en México. Desafortunadamente, su libro parece estar agotado. No lo he encontrado en ninguna librería, ni en las tiendas en línea. Es probable que aún se encuentre en las librerías de Conaculta, que no se pueden consultar electrónicamente. Vale mucho la pena buscarlo.