Fiódor Chaliapin: El actor cantante

[cmsmasters_row data_width=»fullwidth» data_padding_left=»5″ data_padding_right=»5″ data_top_style=»default» data_bot_style=»default» data_color=»default»][cmsmasters_column data_width=»1/1″][cmsmasters_text]

“Me disgustaban los lugares comunes en la ópera… Los cantantes se movían majestuosamente a través del escenario, profiriendo exquisitas notas y prodigando perfección técnica, pero el resultado era tan mecánico y carente de vida como un espectáculo de marionetas”. — Chaliapin, en su autobiografía

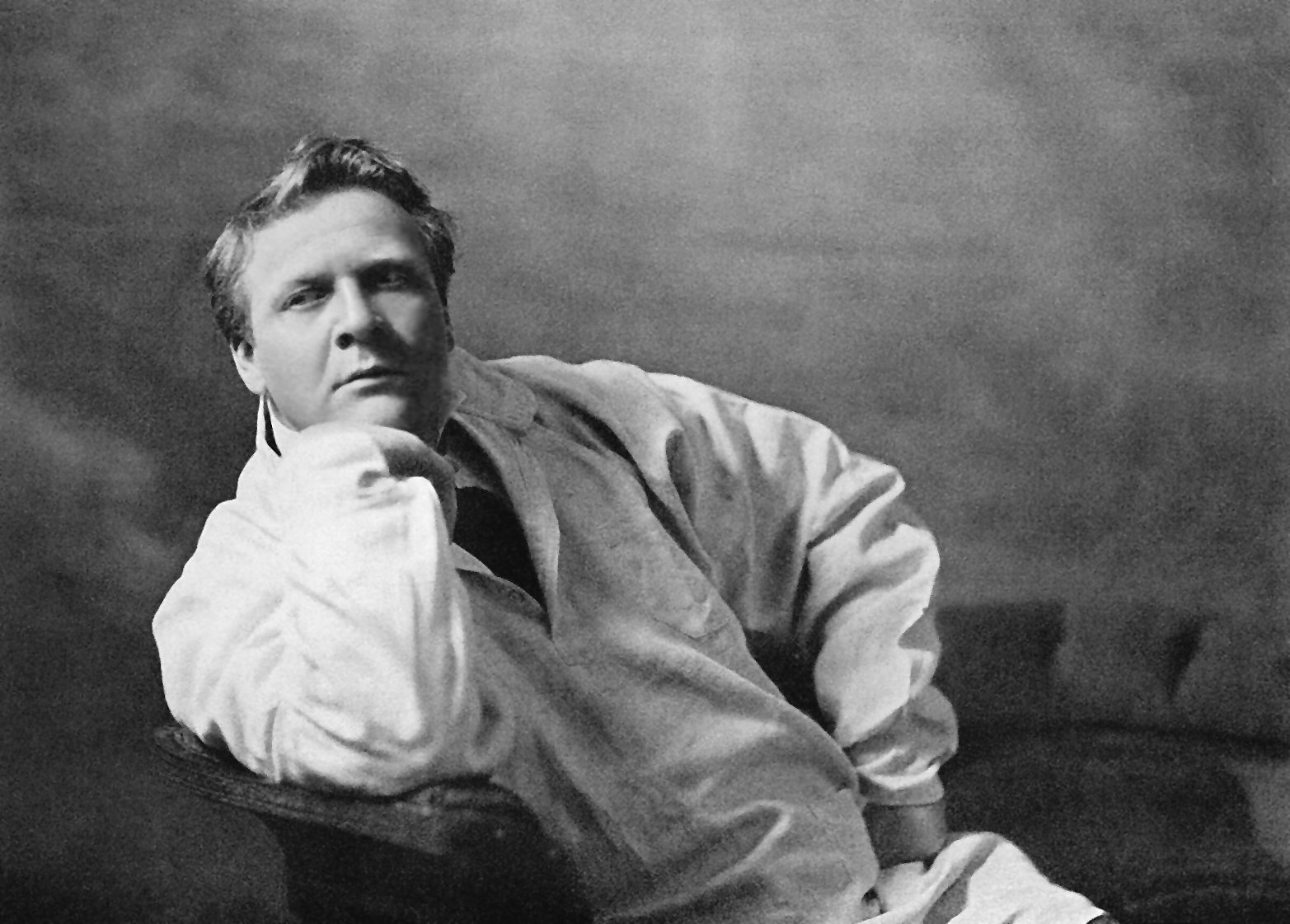

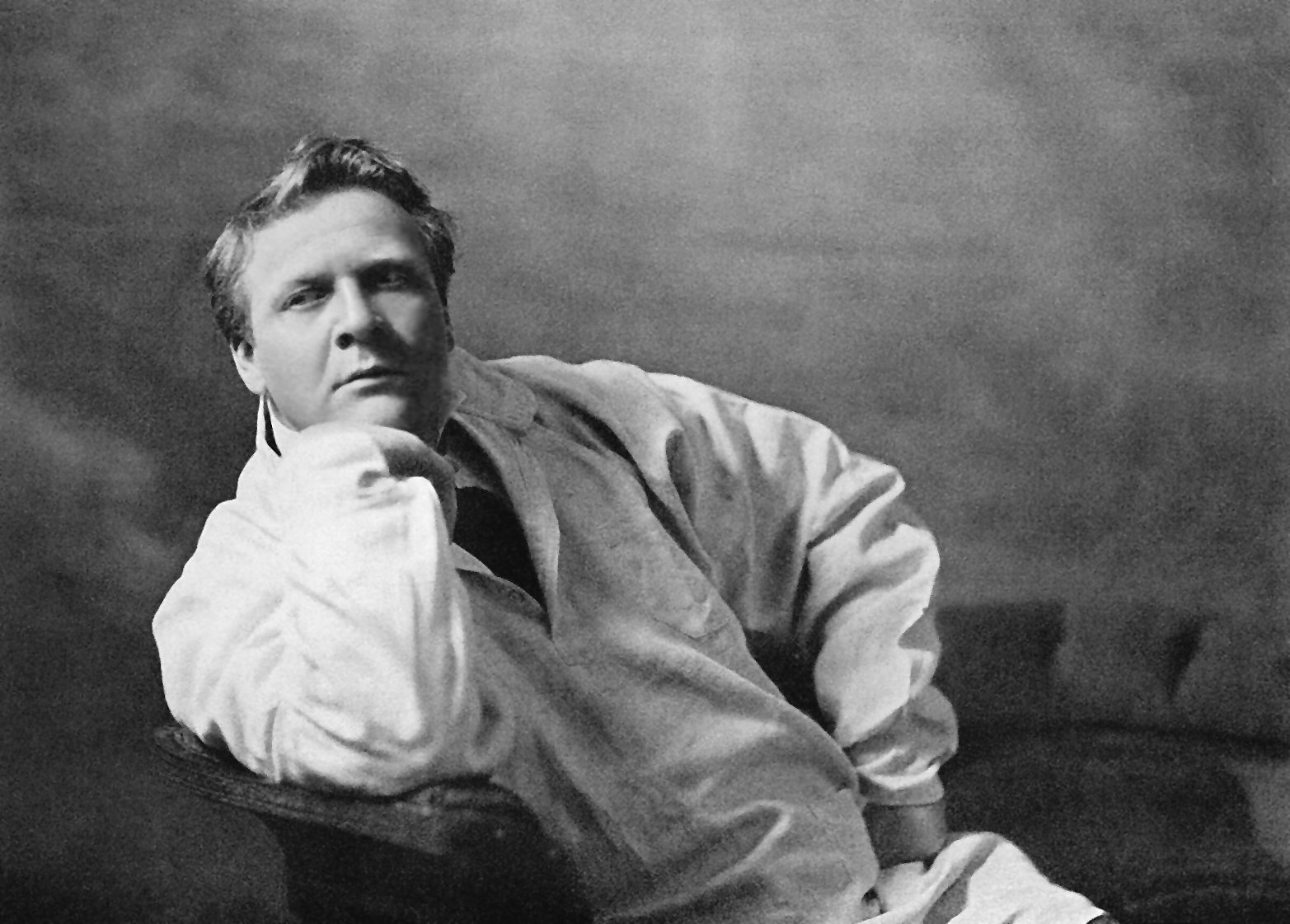

Entre los grandes cantantes de ópera que han desfilado a lo largo de la historia de la música, ha habido unos cuantos que desafían ser etiquetados, pues no tuvieron precedente y tampoco sucesores de distinción comparable. Uno de ellos fue el bajo ruso Fiódor Chaliapin (Kazán 1873-París 1938).

Junio 12, 2020. Fiódor Chaliapin ha sido considerado por muchos críticos musicales como uno de los tres cantantes más grandes —y de los que mayor poder e influencia ejercieron en el arte musical del siglo XX—, junto con Enrico Caruso y Maria Callas.

Además, no hay duda de que Chaliapin era en su tiempo lo equivalente a una superestrella. Fue él quien ganaba los honorarios más elevados, quien siempre aparecía en los periódicos, quien vivía más intensamente, quien creaba el alboroto que normalmente es privativo de las grandes sopranos y los grandes tenores… El hombre era un gigante en todos los sentidos. Medía 1.90 metros de estatura. Comía y bebía mucho.

La soprano Geraldine Farrar, su colega y compañera de escena, recuerda que “aunque Chaliapin poseía una voz que parecía un trueno melodioso, era capaz de enloquecer a los directores escénicos y a los demás cantantes, pues casi nunca hacía lo convenido durante los ensayos, sino que improvisaba en el momento”.

Boris Godunov en el Met de Nueva York

Harold Schonberg, en su libro Los virtuosos, añade: “Era inmenso, arrogante, pendenciero, y siempre creaba problemas. No era muy querido. Constantemente interfería, diciendo a los cantantes cómo debían actuar y a los directores cómo dirigir; reñía con los tramoyistas y continuamente aparecía en los periódicos que se solazaban publicando «los escándalos de Chaliapin». En ocasiones, su comportamiento no era en absoluto profesional. Cuando se enfurruñaba, rehusaba salir a escena. O bien, en medio de una función, iba a su camarín, cambiaba sus ropas y abandonaba el teatro”.

Uno de los aspectos que más llamaba la atención de Chaliapin durante sus giras internacionales era su forma de ser: extravagante. Era un bon vivant y un cuentero, indisciplinado, gran amigo del vodka y de la pachanga. En su autobiografía, Man and Mask, confiesa: “Tengo unas cuantas debilidades burguesas: me gustan los buenos trajes de sastre, las sábanas finas y el calzado elegante cosido a mano. Gasto mucho dinero en la gratificación de estas debibilidades…”

Algunos decían que era peleonero, y su amigo, el compositor y pianista Serguéi Rajmáninov, coincidía con ellos: “Fiódor es belicoso. Todos le temen. Es capaz de gritar a las personas e incluso de pegarles. Y su puño es temible… Sabe cuidar de sí mismo. ¿De qué otra manera puede comportarse? Nuestro propio teatro es un campo de batalla…”

Nacido en Kazán en 1873, en el seno de una familia humilde, Chaliapin fue el primer cantante ruso en establecer una gran reputación internacional. Además de su inmensa estatura, su voz era penetrante y su arte como actor-cantante era monumental. De la pobreza extrema, Chaliapin se levantó pues como todo un self-made-man: construyó una sólida carrera a base de talento, intuición, oportunidad y determinación, y por eso fue un cantante auténtico y original. Pero no solo eso: también se dedicó a rescatar la música vernácula de su propio país y a promoverla por todo el mundo en sus recitales con piano. Una de sus canciones más famosas es “La canción de los barqueros del Volga”.

En el mundo de la ópera, las interpretaciones de Chaliapin de ciertos personajes se convirtieron en referenciales. Su Boris Godunov, por ejemplo, ha sido imitado por muchos. Y en los roles del repertorio francés e italiano para bajo —Mefistófeles, Don Quijote, Don Basilio— las caracterizaciones de Chaliapin fueron ejemplos a seguir.

La fama de Chaliapin —si bien llegó a ser considerado por mucho tiempo como un héroe nacional en Rusia— tardó en imponerse en Occidente. Aunque sus primeras presentaciones fuera de Rusia tuvieron lugar en Milán (1901), Montecarlo (1904) y Nueva York (1907), el bajo se tuvo que conformar con los roles estándar del repertorio italiano. Boris Godunov, su ópera insignia, no pertenecía al repertorio de ninguna de estas compañías. Mucho menos ninguna otra ópera rusa.

Podemos decir que fue gracias a Chaliapin —primero, y después a los grandes bajos que lo siguieron, como Mark Reizen, Alexander Kipnis, Boris Christoff y Nikolái Ghiaúrov, por mencionar algunos— que Occidente conoció y llegó a apreciar la ópera rusa. Como le escribió alguna vez en una carta su amigo el novelista Máximo Gorky —a quien le dictó de su biografía—: “Tú eres para nuestra música lo que Tolstói para nuestra literatura”.

Iván el Terrible en La dama de Pskov, de Rimski-Kórsakov

Fue hasta 1908 en París y 1913 en Londres cuando finalmente se pudo estrenar Boris Godunov, y la interpretación de Chaliapin del tirano ruso pudo colocarlo en el pedestal de los grandes artistas universales de la ópera del siglo XX. Su gran reputación le perdonaba todo, incluyendo sus excesos interpretativos (que no eran pocos). De hecho, muchos aficionados serios de los estilos italiano y francés deploraban su exuberancia actoral y las licencias que se daba como cantante, interpolando notas aquí y allá que no estaban escritas en la partitura original, o extendiendo a su antojo la duración de una nota —solo porque a él le daba la gana extenderla— aunque eso rompiera con la estructura de tiempo y ritmo de la partitura.

Cuenta Henry Pleasants en su libro The Great Singers que los críticos neoyorkinos que cubrieron el debut de Chaliapin en el protagónico de Mefistofele de Boito en Milán (1901) “reaccionaron con más sorpresa que placer al enfrentarse con el demonio eslavo”. Para el influyente crítico del Tribune, Henry Krehbiel, “su personificación fue tan pintoresca que podía utilizarse para ilustrar un libro de cuentos infantil”. Su Mefistofele, añade, “era tan crudamente carnal que nos recordaba la conducta vulgar de las clases bajas rusas que su paisano Gorky retrata con maestría en su literatura”.

Pero el público milanés se volvía loco por Chaliapin, quien compartía en esa ocasión el escenario con Enrico Caruso y cantaba al son de la batuta de Arturo Toscanini. Y cuando Chaliapin finalmente cantó Boris Godunov, entonces sí, hasta el exigente crítico Krehbiel se quedó boquiabierto: “Todo lo que había escuchado acerca de su gran personificación del tirano ruso —escribió— se quedó corto. Su interpretación es conmovedora en su terrible vehemencia y agonía”.

Don Basilio en Il barbiere di Siviglia

Lo que Krehbiel y otros críticos no habían logrado percibir antes, tal vez, era el pensamiento original que había detrás de todo lo que hacía Chaliapin en escena, aunque fuese en contra de lo que dictaba “la tradición”. En su autobiografía de 1932, Man and Mask, Chaliapin confiesa que desde que los inicios de su carrera “me disgustaban los lugares comunes en la ópera… Los cantantes se movían majestuosamente a través del escenario, profiriendo exquisitas notas y prodigando perfección técnica, pero el resultado era tan mecánico y carente de vida como un espectáculo de marionetas”.

Más adelante en su biografía, el actor-cantante por excelencia explica: “Finalmente entendí por qué el bel canto casi invariablemente me producía aburrimiento. Pensé en los cantantes que conocía, con sus voces magníficas, perfectamente entrenadas para cantar piano o forte, pero que ponían el acento en cantar las notas, mientras que para ellos las palabras eran meramente de importancia secundaria. De hecho, tan poca atención ponen estos cantantes a las palabras que muchas veces el público no entiende una sílaba de lo que supuestamente están diciendo. Cantan bonito, sus voces nunca suenan esforzadas, y producen las notas con deleite, pero con su interpretación no podemos saber si están cantando acerca del amor o acerca del odio. ¡No hay nada que las distinga!

“…Por eso —continúa—, creo que la falta de entonación o inflexión es lo que explica por qué hay tantos cantantes excelentes, y tan pocos buenos actores en la ópera… De ahí que a partir de entonces me dediqué con ahínco a estudiar el verdadero arte de la actuación con los grandes actores dramáticos de Rusia. Dejé de acudir a la aburrida ópera de mi tiempo y empecé a apasionarme por el teatro, primero en San Petersburgo y luego en Moscú.”

A decir de Geraldine Farrar, “Chaliapin era de un físico soberbio, un gran querubín rubio, con un don inigualable para la metamorfosis cosmética”. En efecto, su forma de aproximarse al arte lírico era un desafío para las convenciones teatrales de su tiempo. Su pasión por la verdad dramática y pictórica era una afrenta a la caracterización tradicional.

En Man and Mask, Chaliapin dedica un capítulo a explicar el arte de maquillarse: “Se dice con frecuencia que he innovado en el terreno del maquillaje teatral, aunque la verdad es que solo he seguido los lineamientos de los mejores actores rusos… El maquillaje es importante, y siempre me he guiado por el sabio principio de no añadir detalles innecesarios. El maquillaje debe ser lo más sencillo posible… puesto que es un elemento auxiliar, al igual que el vestuario, que nunca debe estorbar o impedir la gestualización del actor. De la misma manera, el maquillaje no debe impedir la libertad de expresión facial del actor.

Méphistophélès en Faust de Gounod

Y ejemplifica: “Mi cara no es la apropiada para interpretar a Boris Godunov, tal como mi cintura no va de acuerdo con la de él. Así como el vestuario de Boris debe diseñarse con el propósito de ocultar mi cintura, así el maquillaje de Boris debe servir primordialmente para enmascarar mi rostro… Pero a diferencia del vestuario, gracias al cual puedo interpretar el rol de Sancho Panza —aunque mis características físicas impedirían crear una ilusión completa—, el maquillaje no servirá al actor para crear un personaje creíble, a menos que pueda combinar el maquillaje externo con el maquillaje psicológico; es decir, con la inspiración que surge de su propia mente. Un actor puede actuar sin maquillaje, pero su personificación mental solo puede tomar vida si es un verdadero artista…”

Chaliapin fue amigo del actor, director escénico y pedagogo teatral Konstantín Stanislavski, autor de varios libros fundamentales sobre actuación, y quien decía que había basado su método en la forma de actuar del bajo.

Chaliapin era un verdadero artista. En su autobiografía, Fiódor recuerda cómo fue que se preparó física, musical y psicológicamente para crear el rol de Boris Godunov, y confiesa: “Por más que me he preparado, por más que he estudiado y me he esforzado, nunca he pisado el escenario con la sensación de dominar esta ópera. Es una obra que cobra vida y crece en el acto de representarla. Mi recompensa ha sido el conocimiento que de ella he ido adquiriendo con cada interpretación. Esta suerte de ‘vivir’ el papel es lo que, con cada producción, me ha permitido ampliar y profundizar mi conocimiento del personaje… En esto radica el crecimiento real, la verdadera comprensión de la ópera”.

Tan exitosa e impactante fue la ópera de Músorgski para la carrera de Chaliapin, que a uno de sus hijos lo bautizó con el nombre de Boris. Afortunadamente, entre los fragmentos de arias y pasajes de óperas que nos legó Chaliapin de la época del gramófono, figuran algunos de Boris Godunov, lo cuales nos dan una idea del efecto deslumbrante que debe de haber tenido su actuación.

“Escuchar este Boris —como afirma Harold Schonberg en su libro Los virtuosos—, con su majestad y sus temores, es como ver a Chaliapin: tan vívida es su interpretación; tan sobrecogedora, la atmósfera; tan fiel a Músorgski… Estos discos transmiten una fuerza indescriptible. Y no es solamente Chaliapin. Gorky tenía razón: el espíritu mismo de Rusia estaba encarnado en este hombre.”

Como otros colegas de su generación, Chaliapin fue ante todo un actor-cantante. Y añadiría que era más actor que cantante. Claro, tenía una portentosa y resonante voz de bajo —más de bajo cantante que de bajo profundo—, pero —como dice Pleasants— “hasta que aprendió a adaptarla al arte del actor nato que era, su voz no le trajo satisfacción ni éxito”.

Pero cuando aprendió a interpretar las canciones que ofrecía en un recital, por ejemplo, ya no le hacía falta vestuario ni maquillaje: sus inflexiones, sus gestos, su cuerpo entero se convertía en el personaje que estaba entonando las palabras de la canción. Y eso volvía loco al público. También porque sus recitales eran poco convencionales. Nunca preparaba un programa específico. En su lugar, el público debía adquirir un librito, disponible a la entrada de la sala, que contenía las traducciones de un repertorio del que él escogería, a su entera discreción y según su estado de ánimo y condición vocal, las canciones que interpretaría, anunciándolas por número conforme evolucionaba el recital.

“A Chaliapin le gustaban las canciones de carácter —dice Pleasants— y, tal era su arte de la inflexión en la cúspide de su carrera, que sobrevivió la gloria de su voz”… y se convirtió en ejemplo a seguir para las generaciones subsecuentes de cantantes de recitales.”

Don Quijote

Los aficionados a la ópera del siglo XXI tenemos un gran handicap. A Fiódor Chaliapin solo podemos oírlo y tratar de imaginarnos y comprender la magnitud integral de su arte. Pero a Chaliapin —como a la Callas en su momento—, había que verlo en vivo. Desgraciadamente, eso no nos es posible. Aunado a lo anterior, con Chaliapin tenemos un problema adicional: sus grabaciones —como las grabaciones de Caruso— datan de 1901 hasta 1936, por lo que, dada su tecnología primitiva y el gis que ensucia el sonido, su calidad auditiva deja mucho que desear.

Afortunadamente, Chaliapin participó en dos películas: la cinta muda Iván «el terrible», en 1915, y la cinta sonora de Pabst, Don Quijote, en 1933 (filmada tanto en francés como en inglés), donde afortunadamente podemos darnos una idea del arte de este actor-cantante. Las canciones que canta Chaliapin en esta cinta, por cierto, fueron escritas para él por Jacques Ibert.

Cuando estalló la Revolución de Octubre, en 1917, Chaliapin —siendo él, a fin de cuentas, un hombre del pueblo y con ideales socialistas— simpatizó inicialmente con el movimiento revolucionario. Después de todo, años antes en casa de Gorky, había conocido a Lenin, quien lo admiraba. Permaneció en San Petersburgo como miembro de la compañía de teatro Mariinski, donde fue nombrado presidente del Comité de Artes del Teatro. Pero su primer acto administrativo fue decretar que las horas de ensayo ya no serían fijas, sino que los ensayos durarían hasta que terminaran. Con ello, no solo dio un precipitado fin a su flamante presidencia, sino que fue eventualmente expulsado de la compañía.

Años después, el gobierno bolchevique le confirió a Chaliapin el título de “Primer Cantante del Pueblo Soviético”. Pero el testarudo cantante, individualista a más no poder, idealista y sin ambiciones políticas, eventualmente quedó desencantado de la real politik, y del infierno burocrático y totalitario en que el régimen se había convertido. En 1922 se autoexilió en París, para ya no regresar en vida nunca más a su patria. Subsecuentemente, el régimen comunista lo tildó de “anti-revolucionario” y le expropió sus propiedades y títulos en Rusia.

Chaliapin murió de leucemia en París el 12 de abril de 1938. Fue sepultado en el cementerio de Batignolles, en la Ciudad Luz, y ahí permanecieron sus restos hasta 1984, cuando fueron exhumados y trasladados definitivamente al cementerio de Moscú.

Hasta el final de su vida —concluye Pleasants—, “Chaliapin se comportó como un niño grande: caprichoso, consentido, de humor fluctuante, impulsivo e impredecible. Era más que un gran showman. Era el espectáculo.”

[Nota del editor: Una versión preliminar de este artículo se publicó en la edición enero-febrero de 1998 de la revista Pro Ópera.]

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]