Lear en Madrid

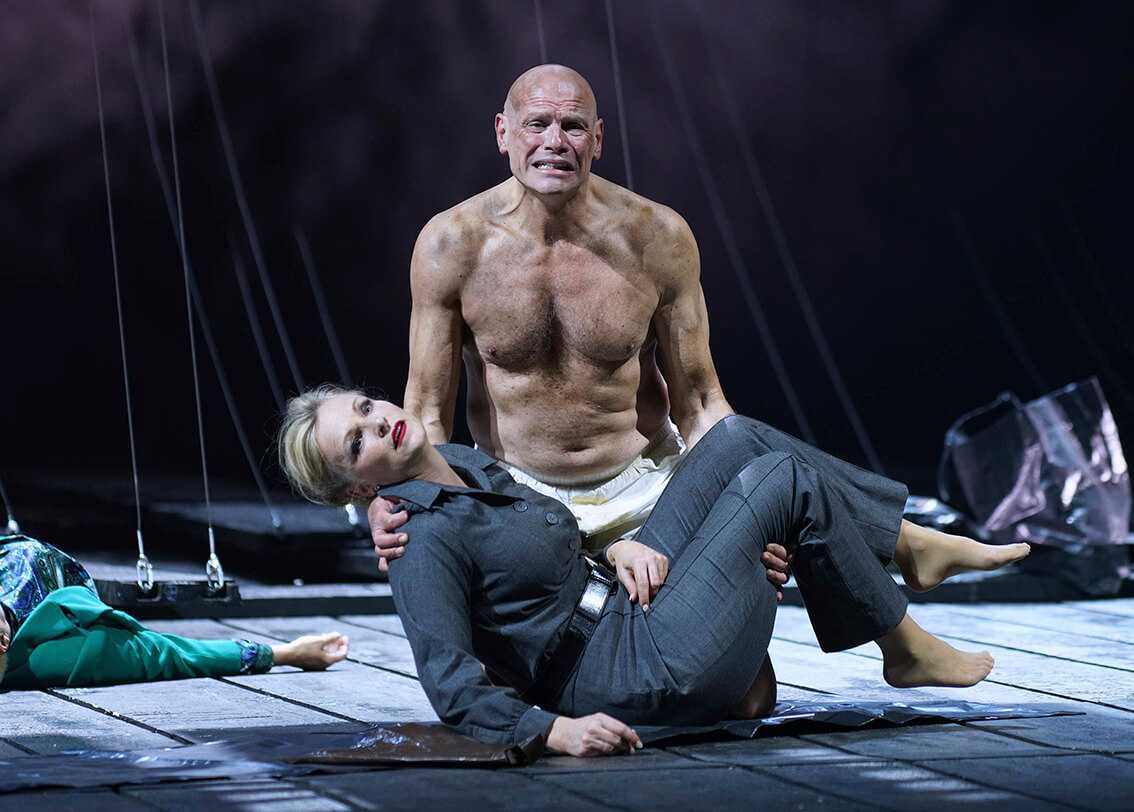

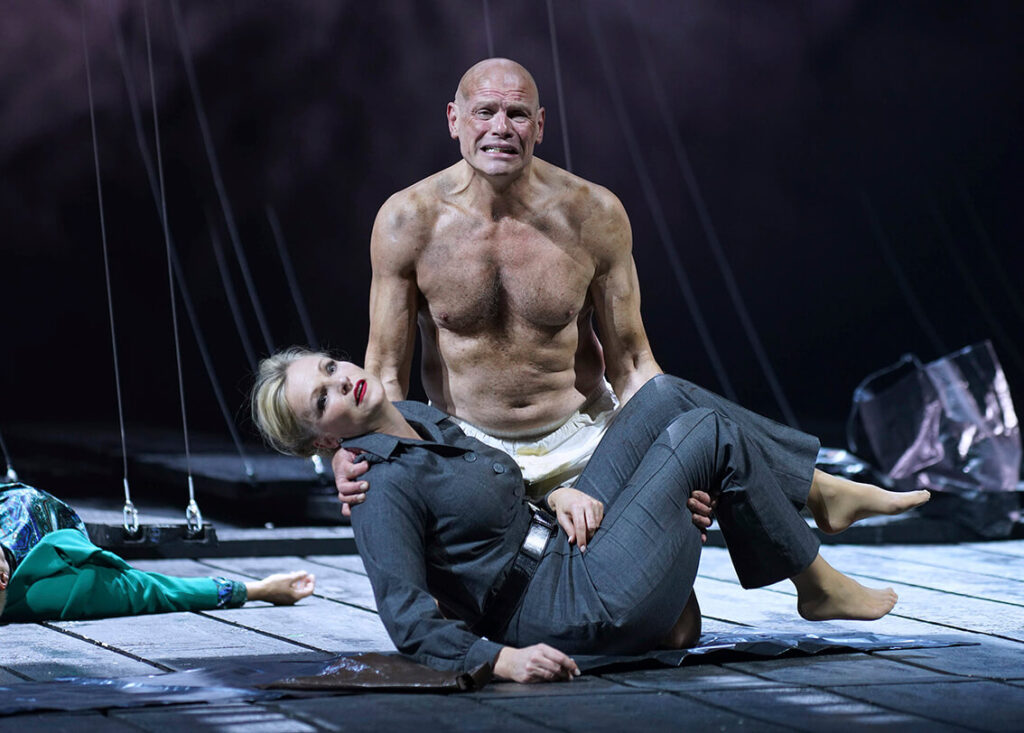

Bo Skovhus (Lear) y Erika Sunnegårdh (Regan) en el Teatro Real de Madrid © Javier del Real

“—Is man no more than this?”

Gloucester

Enero 29, 2024. El Teatro Real ha apostado por una obra que confronta muchas de las concepciones que tenemos sobre la naturaleza de la música. Todas ellas derrumbadas por una obra desoladora, sin una luz al final ni mucho menos una restauración del orden perdido. Aun así, es una obra de arte que estoy seguro nos seguirá diciendo mucho más a lo largo del tiempo. Nos cuestiona sobre lo contingente de nuestro sufrimiento, pero sobretodo de nuestra fortuna. Por esto y otras cuestiones interesantes, la paleta sonora de Aribert Reimann es una manifestación de la fuerza —¿o deberíamos decir debilidad?— expresada por todos los personajes shakespearianos.

¿Cómo es posible que una obra pletórica de pesimismo y desolación pueda ser considerada obra de arte? Es quizás una de las preguntas que surgen en algunos al enfrentarse a propuestas como la que presenta el Teatro Real con Lear. Cuestiones que han sido planteadas en otros contextos, es verdad, pero que en el ámbito musical no pocas veces generan una animadversión particular debido a nuestra costumbre de asociar la experiencia musical con una elevación sentimentaloide del llamado espíritu humano.

La música es más que eso. La música de Reimann nos confronta y nos muestra el panorama desolador en Lear, pero más allá de una mera descripción sonora, es un reflejo oscuro, cruel y cargadamente nihilista de la psicología de todos los personajes. Una partitura donde la relación música-personaje se construye en diferentes planos, ayudándonos a percibir en toda su magnitud la complejidad de los personajes, pero también rompiendo cruelmente la relación con ellos en una disarmonía que se materializa aún más conforme su desmoronamiento moral se hace cada vez más trágico.

Teniendo esto en cuenta, ¿dónde queda el aspecto purificador que hace tanto tiempo definiera Aristóteles para la tragedia? Pues no olvidemos que luego de los griegos —y ellos algo sabían al respecto— uno de los grandes dramaturgos expertos en la tragedia ha sido el inglés William Shakespeare, quien hacia 1605 publicara Lear, personaje ya conocido desde el siglo XII y desde ese siglo hasta el dramaturgo en no pocos textos. En Lear el sufrimiento no es purificador y las desdichas no están en la antesala de la felicidad.

La gratuidad del sufrimiento se debe exclusivamente a la podredumbre del ser humano y no se asegura que a mayores calamidades más grande será la recompensa. Es por ello que al final de la obra nos quedamos desconsolados, pero con una llama tenue, fría, que nos irá descubriendo senderos interiores que se bifurcan en multitud de reflexiones.

La inestabilidad, el patetismo, la violencia y egoísmo de los personajes son perfectamente retratados en la orquestación de Aribert Reimann y en los recursos dodecafónicos, clústeres y demás recursos musicales que nos golpean como un mazo helado. Una música que se nos revela más como una paleta de colores que como armonías reconocibles, dándonos apenas algunos respiros camerísticos que resultan refrescantes, más perturbadores por su contraste.

Por supuesto que el año 1978, año en que Reimann compuso la obra, ya nos dice mucho del lenguaje utilizado. Una década en la que Benjamin Britten había estrenado Death in Venice (Muerte en Venecia); György Ligeti estaba en la escena vocal con Le grand macabre; un joven Wolfgang Rihm se daba a conocer con una ópera de cámara, Faust und Yorick, pero poco más. En este contexto, es de notable relevancia que una voz tan mítica como la de Dietrich Fischer-Dieskau comisionara la obra a su amigo Reimann sobre el texto de Shakespeare. Las capacidades de interpretación de DFD eran innegables; las capacidades musicales del compositor, también. Qué gran entendimiento tuvieron para que un texto tan huidizo por siglos haya tenido un resultado tan poderoso y que no nos suene anticuado, cuando algunas obras del siglo XX acaso han envejecido mal.

La dirección musical a cargo de Asher Fisch fue poderosa. Su elección fue de gran tino por parte del teatro, pues además de tener en su historia profesional el haber sido asistente de Daniel Barenboim, es un especialista en partituras caracterizadas por su complejidad, como las de Wagner o Strauss, aunado a esto la claridad melódica de la obra de Giuseppe Verdi. El equilibrio es evidente aun cuando la obra de Reimann sea una masa sonora que reta a todos: los cantantes siendo los primeros de ellos. Se pueden escuchar con la batuta de Asher Fisch sutilezas dentro de la música que perfectamente nos invitan a escuchar de nuevo, si fuera posible. Es una música que no se abarca fácilmente.

Por su parte, la dirección de escena estuvo a cargo de Calixto Bieito, quien tuvo la enorme ventaja de haber dirigido teatralmente varias obras de Shakespeare, entre ellas El Rey Lear. De esta manera podemos comprender el gran trabajo que realizó con los cantantes, al desarrollarlos de manera excepcional para un desenvolvimiento escénico único. El manejo del espacio, la veracidad de sus encarnaciones, fueron tan naturales —y crueles a la vez— que su descarnada interpretación inundó todo el espacio. Desde el inicio, cuando el rey le pide respuesta a Cordelia, la hija menor, a la pregunta “¿qué dirías para obtener una porción mejor que tus hermanas?” y ésta responde “Nada”, el abrupto silencio de todos, incluyendo la orquesta, evidencia que el público está subyugado desde los primeros instantes al drama. Sostener un drama así, con un solo puño extendido es de una maestría de dirección y actuación especiales.

El rey, interpretado por Bo Skovhus es maduro. No es sorpresa pues este barítono tiene en su haber no solo repertorio comparado al de Reimann —como Wozzeck de Alban Berg o Das Floß der Medusa (La balsa de la Medusa) de Hans Werner Henze—, sino las dos representaciones anteriores del mismo Lear: una para la Opéra National de París y la otra para el Maggio Musicale de Florencia. Cada uno de los cantantes son una muestra de maestría sin igual, pues debemos destacar que interpretar una partitura como la de Reimann, en donde no existen casi —nunca— referencias armónicas para su voz, requiere de ellos un oído absoluto. Son papeles para cantantes de alto nivel y de características muy específicas, sin duda.

Las tres hijas del rey son destacables en sus perfectas diferencias interpretativas, siendo Regan, interpretada por Erika Sunnegårdh, y Goneril, por Ángeles Blancas, parecidas en su egoísmo y violencia. Pero quien sin duda destaca entre las dos sopranos, por su violenta representación, es la segunda: una crudeza y violenta fuerza sexual que nada tiene de erotismo y sí mucho de sometimiento y muestra de poder sobre los demás. Basta agregar que parte de su repertorio cuenta con roles principales como Adriana Lecouvreur, Maddalena di Coigny de Andrea Chénier, entre otras.

Cordelia, interpretada por Susanne Elmark, es un papel mucho más ligero en su complejidad musical, pues el papel así lo requiere. Por ello, la soprano ligera, quien como en el texto, aparece al inicio y antes del desenlace de la obra, nos resulta un bálsamo dentro de toda la desgracia. Aunque no por mucho tiempo: la realidad no es determinada por el estado mental del rey ni de uno solo de los personajes, y la tragedia nos dejará sin sacrificios bien recompensados.

Cabe destacar, a propósito de la intensidad dramática, el trabajo escenográfico de Rebecca Ringst. Una serie de barras de madera que invaden el espacio como los muros del castillo, se levantan imponentes a lo largo y alto de todo el escenario. Conforme transcurre la obra, las maderas van cambiando de posición, adueñándose del espacio y modificándolo para sugerirnos diversos lugares, como el bosque donde Lear se fugará. Formas puntiagudas y delgadas, con un contraste de luces blancas y alargadas sombras nos recuerdan al cine expresionista, al igual que el personaje de el bufón, personificado de manera magistral por el actor Ernst Alisch, pálido como la luna y desnudo de la cintura hacia la cabeza. Único personaje que interactúa sin tapujos con los personajes y con el público, revelando las atrocidades que viven psicológicamente los personajes. Dentro de los protagonistas, se destaca el de Edgar, interpretado por Andrew Watts, contratenor que hace un doble papel pues como Edgar, hijo de Gloucester, es tenor, y como el loco que ayuda a su propio padre es contratenor. Difícil interpretación que nos deja sorprendidos por su capacidad de transformación.

Hablar del conde de Gloucester, personificado por el barítono Lauri Vasar, es asomarse a entresijos aún más complejos, pues la relación tan interesante que tiene este personaje con el propio Lear es digno de un detallado análisis. Pero solo recordar la manera en que es violentamente despojado de sus ojos por el duque de Cornualles (Michael Colvin) es para dejarnos sin aliento. Voces como las de Lear ya no son líneas de canto, ni Sprechgesang al estilo de Arnold Schoenberg, sino helados alaridos de un alma en franca aniquilación del Yo.

Finalmente, presenciamos el regreso de la hija predilecta. Un par de momentos nos sugieren grandes escorzos del renacimiento. Ella, quien en un momento mantuvo su firmeza al resistir la tentación del símbolo del reino, personificado en mendrugos de pan durante el primer acto, gesto que recibieron sus hermanas como perros bajo la mesa del amo, evocando el pasaje bíblico, finalmente fallece. La tragedia acaba con la muerte de todos, incluyendo la amada Cordelia, cuya muerte fue un vano sacrificio.

Lear, en una fuga de la miseria, desarticulado del Yo, evadido de la realidad misma, se sienta con los pies colgando al foso de la orquesta mientras la orquesta toca las últimas notas. Su mirada se pierde en el vacío. El auditorio entero contiene el aliento. Cordelia reposa sobre la manta que acaba de arrastrar su padre. Luego, el silencio y una áspera oscuridad. No es un final feliz. Ni siquiera una ataraxia. No es un abandono místico ni una revelación. No es un mártir.