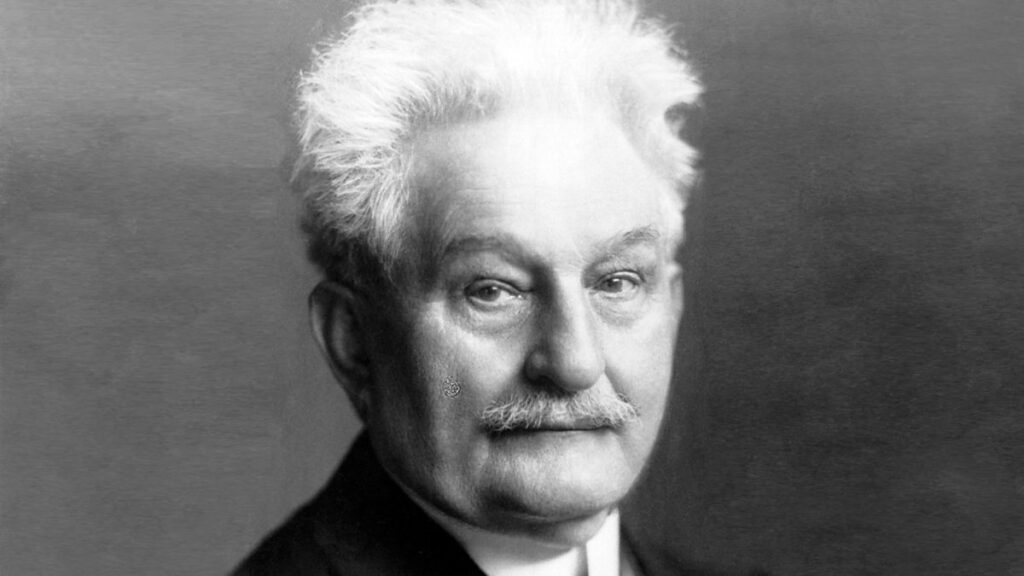

Leoš Janáček: Sacrificio e inmolación

[cmsmasters_row data_width=»fullwidth» data_padding_left=»5″ data_padding_right=»5″ data_top_style=»default» data_bot_style=»default» data_color=»default»][cmsmasters_column data_width=»1/1″][cmsmasters_text]

Leoš Janáček (1854-1928)

1. Crudo

Durante el verano de 1928, el compositor moravo Leoš Janáček tiene 74 de edad y recibe en su pequeña casa de campo a la mujer que será su inspiración en la etapa final de su vida. Ella, Kamila Stösslová, es 38 años menor que él.

Cuando se conocieron, en 1917, ambos eran casados. Ella tenía un hijo, Rudolf, y pronto tendría otro: Otto. Es este segundo niño el que, jugando, se pierde en el bosque mientras el músico y su musa conversaban. Más de 700 cartas, la base femenina para sus heroínas en las óperas Kát’a Kabanová, La zorrita astuta y El caso Makropulos, entre otras obras que creó a partir de ella, documentan su intensa y, podría estimarse, obsesiva relación. Janáček, al lado de la afligida madre, corre a buscar al menor extraviado. Lo encuentran, pero el autor de Jenůfa se desploma como consecuencia de un enfriamiento que se complicará a neumonía. Fue internado en Ostrava, al noroeste de la República Checa, y murió días después, el 12 de agosto.

Una versión de la historia dice que lo último que vieron sus ojos fue a Kamila. La leyenda cuenta que falleció en el hospital, haciendo el amor. La primera opción resulta demasiado romántica y, por tanto, anatema para ligarla a un compositor más bien expresionista que no rechazó los sentimientos como sustancia de trabajo artístico, sino la distorsión sobreestilizada de ese movimiento que lo arrastró a la atrofia expresiva de lo sentimental. Es probable que la segunda referencia solo se sostenga en el terreno del mito. Pero, sin duda, es un simbolismo del reconocimiento individual —sin pertenencia a grupos o camarillas— y la plenitud climática que alcanzó Leoš Janáček en la última etapa de su existencia creativa y vital, al margen de una edad que se ajustara con exactitud a una inscripción estilística, geográfica o temporal de su momento.

Se trata de un talento cuyo valor y aquilatamiento no traza un arco puntual entre su vida y la cronología musical histórica eslava, europea o de Occidente. Su obra —operística, lírica, orquestal, de cámara— lo sintetiza: era demasiado moderno para ser verista o romántico tardío como Ruggero Leoncavallo (1857-1919), Giacomo Puccini (1858-1924), Gustav Mahler (1860-1911) y Richard Strauss (1864-1949), como correspondería a su fecha de nacimiento: 3 de julio de 1854. Era, por tanto, un hombre algo mayor para ser un modernista en la línea de Ígor Stravinski (1882-1971), Béla Bartók (1881-1945) o Paul Hindemith (1895-1963).

Era bastante nacionalista (moravo, checo, silesiano, eslavo) como para no ser, por ello, un auténtico artista contemporáneo que le liberara de los encasillamientos y reduccionismos; su identidad sociopolítica, cultural y lingüística, irrenunciable en su obra, le granjearía una universalidad alejada del cosmopolitismo intencional de sus paisanos Antonín Dvořák (1841-1904) y de la ortodoxa consagración oficialista de Bedřich Smetana (1824-1884).

A 92 años de su muerte, Leoš Janáček es una referencia de la música y la ópera cimera del siglo XX, de su áspera convulsión y de una expresividad expresionista que nos alcanza en el siglo XXI. Es decir, autor de un catálogo sonoro personal carente de ornamentaciones, sin convencionalismos paralizantes y liberado de las coloraturas. De un trazo que destila lo esencial, sin artificios técnicos, estructurales o discursivos. Crudo.

Janáček y su primera esposa, Zdenka Schulzová, en 1881

2. Fidelidad

La expresión acre de la obra de Janáček no era sintética, sino indispensable; incluye solo aquello necesario para crear un lenguaje llano y directo que comunique el color de las emociones y, así, de las tramas y sus conflictos. Lo crudo no simplifica relieves o matices, pero evita falsificación emotiva o psicológica. La belleza de su música y su canto se consigue por la honestidad con la que construye los momentos y los personajes que los protagonizan, aun si es descarada, interiormente contradictoria o repulsiva.

El torrente de voluptuosidad cambiante configura, entonces, una textura que no se sostiene, una organización del sonido asimétrico, con una rítmica inestable y escrita con economía. Sus escenas líricas y su sonoridad —como reflejo del pensamiento y la expresión emotiva volátil del ser humano ordinario— no esperan el cambio de escena, del acto o de la obra para mutar. Fluyen.

Sin tiempo ni espacio para prólogos, transiciones, desarrollos o puentes, pero sí con una gran claridad en la estructura y en el discurso de las emociones, en un lienzo musical casi cubista en el que todo es importante y merece existir porque el autor ha optado por ese expresionismo que deja fuera el alarde, el virtuosismo o, peor aún bajo esa pretensión estética, las introducciones o los rellenos a lo sustantivo.

Así es como decide —y puede— abordar con fidelidad temas tan complejos y profundos —y sin embargo cotidianos, aunque la ficción de fantasía pueda irrumpir en alguna obra—a lo largo de sus nueve óperas. Varias ciertamente sin éxito ni fortuna, pero un puñado insertas entre lo más logrado del catálogo lírico mundial.

La venganza y la inmolación (Šárka, 1887); la infidelidad y el drama de ser descubierta (El comienzo de un romance, 1894); el infanticidio por amor y el qué dirán (Jenůfa, 1904); el romance —¿autobiográfico?—, entre un compositor y una joven, que deriva en trágicas muertes (Osud, 1904); la sátira a la comunidad artística y la sociedad en crisis (Las excursiones del señor Broucek, 1920); el atractivo del deseo prohibido, su conciencia culposa y el suicidio reparador inevitable (Kát’a Kabanová, 1921); el asesinato y la comprensión del ciclo vital —metáforas a través de la fábula— (La zorrita astuta, 1924); la renuncia a la continuación eterna de la vida por su carencia de sentido, su violencia pasional y el engaño (El caso Makropulos, 1926); la persecución política, el aislamiento carcelario como purga justa o injusta y la ensoñación liberadora del recuerdo (Desde la casa de los muertos, 1930).

Siete de esas óperas se estrenaron en vida de Janáček (Osud y Desde la casa de los muertos subieron a escena de forma póstuma), pero, como muchas de sus obras, tuvieron ciertas dificultades para llegar a escenarios importantes.

El compositor Karel Kovařovic, quien había recibido críticas de Janáček por su ópera Los novios —y al parecer tardó mucho en olvidarlas, pues las llevó al plano personal—, se encargó de no programarlo en el Teatro Nacional de Praga una vez que llegó a su dirección artística, cargo en el que se mantuvo durante casi dos décadas.

La leyenda cuenta que el músico-funcionario caminaba por la calle cuando escuchó una voz femenina cantar un fragmento operístico, a través de la ventana. El pasaje musical le atrajo tanto que indagó de qué obra se trataba. Así fue como en 1916, Kovařovic se dignó a programar el estreno de Jenůfa en Praga y no sin un manoseo personal en la orquestación original, como de hecho también intervino algunas otras obras de Janáček, que durante varias décadas se interpretaron con esas enmiendas que —a juicio de algunos estudiosos como el escritor checo Milan Kundera— “las debilitaban”. Eso no es leyenda, sino historia.

Las versiones de Janáček habrían de recuperar (cincuenta, sesenta, setenta años después, según su fecha de composición) su condición original, gracias al trabajo musicológico e interpretativo de Sir Charles Mackerras, fidelidad que por fortuna quedó grabada.

Janáček y Kamila en su casa de campo

3. Testamento

Además de varias incursiones en la música de cámara, reconocidas piezas orquestales (Taras Bulba, La balada de Blanik y su Sinfonietta) y sus óperas, el catálogo de Leoš Janáček contiene un rico apartado vocal; principalmente de coros masculinos.

El sello creativo de Janáček, una vez superada la etapa juvenil y la primera madurez, en la que con cierto simplismo tomaba distancia del romanticismo —para entonces ya conocía el fracaso matrimonial y había perdido a sus hijos Vladimir y Olga—, alcanza una personalidad propia y se distingue con relativa facilidad de la de otros compositores.

La sonoridad de Janáček es inconfundible para un oído con cierto nivel de cultivo. Y en su redacción vocal hay otro factor que no puede disociarse, se trate de ópera, coros (entre ellos Los 70,000, que capta con angustiosa belleza la situación de los mineros de la Alta Silesia), piezas de cámara (¿qué tal Diario de un desaparecido?) o, por supuesto, su Misa Glagolítica: la utilización de la lengua checa como vehículo del canto y de la expresión emotiva y psicológica, que podía utilizar en verso o en prosa sin modificar la originalidad expresionista de su propuesta.

Janáček es capaz de hilvanar, en una rica e implacable polifonía, la simpleza de un madrigal con el grito desesperado, con el alarido incluso, pero no entendido como el canto defectuoso en otras escuelas líricas, sino como una natural vertiente de las emociones y la afectación psicológica en la que el interior estalla hacia el exterior sin poder contenerse ni negar su necesidad.

Como en pocos compositores, los estudios fonéticos y lingüísticos de Leoš Janáček son conocidos y determinantes para una elaboración musical, rítmica, que brinda una sonoridad fiel y auténtica, aunque, a simple vista, semejante importancia y especificidad a partir de la lengua constituya un problema. Se trata, más bien, de un reto que con el paso del tiempo el compositor superó con creces.

En su libro de ensayos Los testamentos traicionados, Milan Kundera apunta:

“… De Janáček, lo que embelesa del canto no radica tan sólo en la belleza melódica, sino también en el sentido psicológico (sentido siempre inesperado) que la melodía confiere no globalmente a una escena, sino a cada frase, a cada palabra cantada. Pero ¿cómo cantar en Berlín o en París? Si es en checo (solución de Mackerras), el oyente no escucha más que sílabas sin sentido y no entiende las finezas psicológicas presentes en cada giro melódico. Por lo tanto, ¿traducirlas, como era el caso al principio de la carrera internacional de estas óperas? También es problemático: el francés, por ejemplo, no toleraría el acento tónico en la primera sílaba de las palabras checas, y la misma entonación adquiriría en francés un sentido psicológico muy distinto.”

Janáček confiaba tanto en su apuesta para alcanzar la universalidad por medio de su identidad lingüística, de su nacionalismo sin reducciones pero sin ocultamiento de sus orígenes, de lo suyo, que legó casi la totalidad de su dinero a la Universidad de Brno para destinarlo a investigaciones del lenguaje: ritmo, entonación, semántica y, por supuesto, sus posibilidades musicales.

Kundera lo describe como un bello sacrificio. Una inmolación que hoy, 92 años después de su fallecimiento en aquel hospital de Ostrava, los melómanos siguen disfrutando, sin duda, desde el punto de vista estético. En especial, el público operístico:

“Hay algo desgarrador, cuando no trágico, en el hecho de que Janáček concentrase la mayor parte de sus fuerzas innovadoras precisamente en la ópera, poniéndose así a merced del público burgués más conservador que pueda imaginarse. Además: su innovación radica en una revalorización jamás vista de la palabra cantada, lo cual quiere decir in concreto de la palabra checa, incomprensible en el noventa y nueve por ciento de los teatros del mundo. Es difícil imaginar mayor acumulación voluntaria de obstáculos. Sus óperas son el más hermoso homenaje que jamás se haya rendido a la lengua checa. ¿Homenaje? Sí. En forma de sacrificio. Inmoló su música universal a una lengua casi desconocida”.

Ese es su testamento musical que hemos heredado.

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]